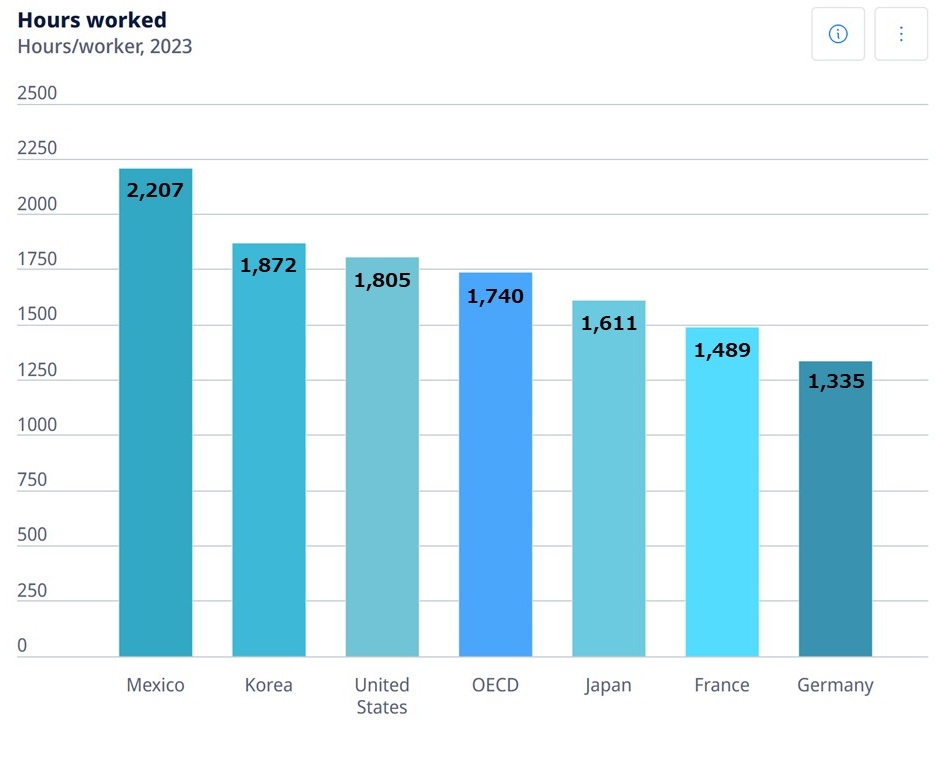

OECD主要国の年間労働時間

まず、OECD主要国の中で日本の年間労働時間がどの程度なのかを見てみましょう。(OECDのデータは各国の統計を収集・検証する必要があるため、実際に反映されるまでに約1〜2年の時間がかかります。)OECDの平均は約1,740時間です。最も労働時間が長い国として知られるメキシコは2,207時間、日本と地理的に近い韓国は1,872時間、アメリカは1,805時間で、いずれもOECD平均を上回っています。

一方、日本は1,611時間で、これらの国々より短い水準です。労働時間が少ない国としてよく挙げられるフランスは1,489時間、そして日本とGDP規模が近いドイツは1,335時間と、OECD諸国の中でも非常に低い水準となっています。

興味深いことに、国際比較では日本の労働時間は特に長いわけではないのに、社会的には「長時間労働」のイメージが強く残っています。その理由の一つは、OECDの統計がフルタイムだけでなくパートタイム労働者も含んでいるためです。日本はパートタイム労働者の割合が比較的高く、その結果、平均値が実際のフルタイム労働者の体感よりも低く見えてしまう傾向があります。

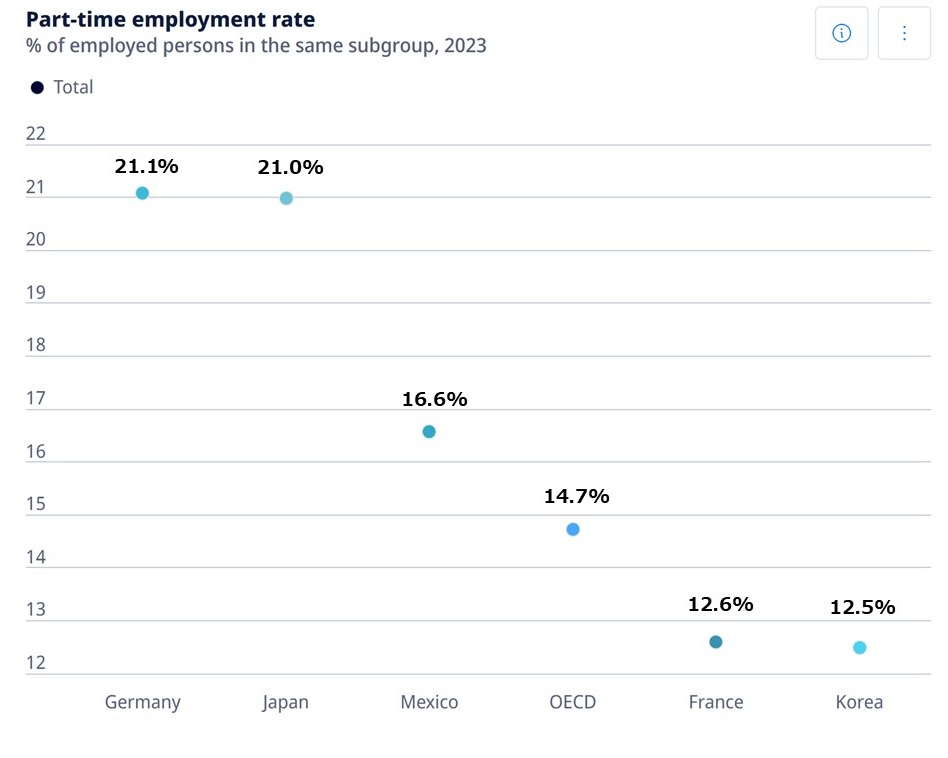

OECD主要国のパートタイム雇用率

同じ期間におけるOECD主要国のパートタイム雇用率を見てみましょう。OECD平均は約14.7%です。フランス(12.6%)と韓国(12.5%)は平均より低い数値を示しました。これは、年間労働時間のデータが主にフルタイム労働者の実態をより反映していることを示唆しています。

最も労働時間が長い国として知られるメキシコでも、パートタイム雇用率はわずか16.6%にとどまっています。一方で、日本(21.0%)とドイツ(21.1%)はGDP規模が近いにもかかわらず、ほぼ同じ割合を示しました。しかし、この2か国の年間労働時間には約300時間の差があり、パートタイムの割合だけでは労働時間の格差を説明できないことが分かります。

なお、アメリカについてはOECDでパートタイム雇用率のデータが提供されていないため、本比較には含まれていません。

日本の実際の労働時間、パートタイム比率、残業時間

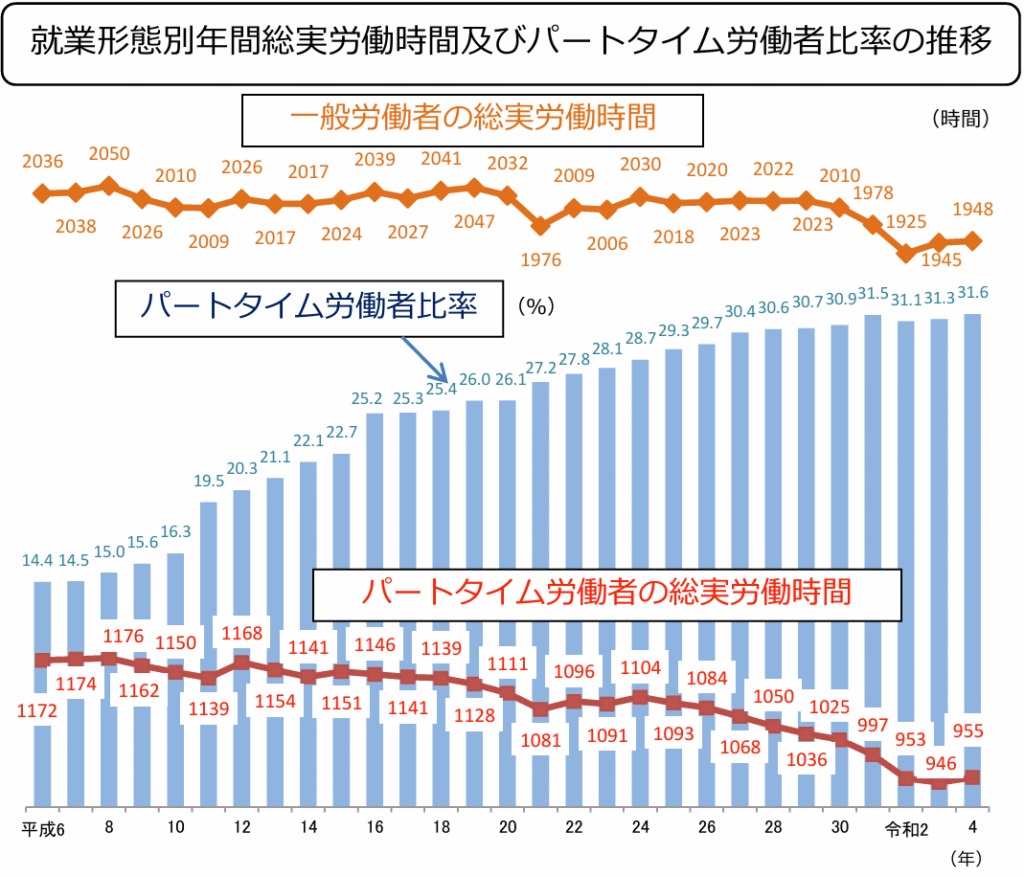

上記の資料は、日本の厚生労働省が公表した就業形態別年間総実労働時間およびパートタイム労働者比率の推移を示すグラフです。

最上部のオレンジ色の線は、パートタイムを除く一般労働者の年間総実労働時間を表しています。1994年(平成6年)には2,036時間でしたが、2022年(令和4年)には1,948時間となり、約30年間でおよそ100時間減少しました。ただし、2018年までは年間2,000時間を超えており、近年になってようやく減少傾向が鮮明になったことが分かります。

青色の棒グラフは、全就業者に占めるパートタイム労働者の割合を示しています。視覚的にも分かるように、この割合は一貫して増加傾向にあり、2022年には**31.6%**に達しました。日本の労働市場において、パートタイム雇用の存在感が高まっていることを示しています。

下部の赤色の線は、パートタイム労働者の年間総実労働時間を表しています。興味深いことに、パートタイム労働者の割合が増加する一方で、1人当たりの労働時間はむしろ減少し続けています。1994年には1,172時間でしたが、2022年には955時間となり、200時間以上の減少となりました。つまり、パートタイム労働者の人数は増えているものの、1人当たりの実際の労働時間は減少していることが分かります。

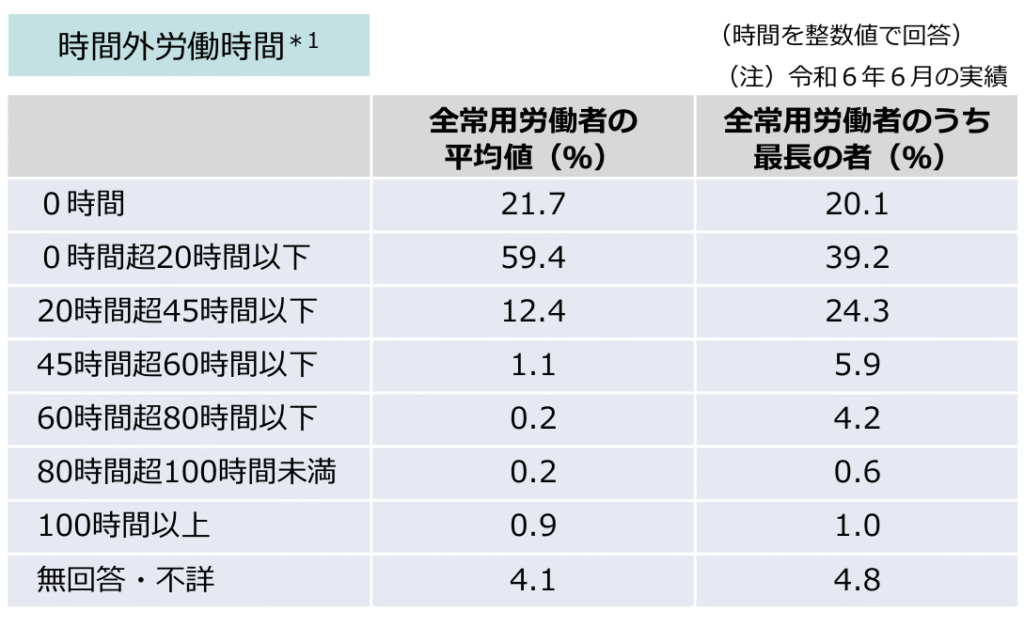

これは日本の厚生労働省が今年公表した時間外労働時間に関する調査データです。最初の列は時間外労働時間の区分を示し、2列目は全労働者を基準とした平均分布、3列目は全労働者の実際の分布を表しています。

この調査で注目すべき点は、平均値の分布と実際の分布との違いです。全常用労働者を平均的に分けてみると、約60%が月20時間以下の時間外労働をしているように見えます。しかし、実際の分布を見ると、20時間以下に該当するのは全体の約40%にすぎず、そのほか約24%は20〜45時間に属しています。つまり、平均値だけを見ると実際より多くの人が短く働いているように見えてしまいますが、現場では少なくない人が月20時間を超える時間外労働をしていることが分かります。

外国人の私が実際に体験した日本の会社の現実

私は韓国人として大阪で約10年間会社勤めをし、その間に4つの会社を経験しました。ここで述べることはあくまで私個人の経験であり、日本のすべての会社の状況を代表するものではなく、きわめて個人的で主観的な内容であることをあらかじめご了承ください。また、自分の経験だけでなく、周囲の知人の話も参考にしています。

1. 残業がある会社がほとんど

これまで自分が経験した会社や、就職活動の際に見た多くの求人広告を振り返ると、多かれ少なかれほとんどの会社に残業がありました。残業が全くない会社はごく少数で、その場合は比較的給与が低い傾向がありました。中には「月20時間の残業、ワークライフバランス良好」と記載されている求人広告を見たこともあります。そのため、就職活動ではこうした点も考慮して会社を選ぶことが大切だと思います。

2. みなし残業

みなし残業とは、会社があらかじめ一定時間分の残業代を月給に含めて支給する制度です。例えば「月20時間のみなし残業を含む」と契約されていれば、実際にその時間を働かなくても20時間分の残業代を受け取ることができます。

全員が一緒に残業したり、一斉に定時で退社したりするのであれば問題は少ないかもしれません。しかし、毎日のように誰かは残業し、誰かは定時で帰る状況が続くと、残業する側が損をしているように感じることもありました。さらに、みなし残業手当をもらっているからという理由で、仕事を終えても帰りづらかったり、「みなし残業時間分は残業するように」と上司から直接言われたこともありました。

3. サービス残業

サービス残業とは、賃金が支払われない残業を指します。法律的には違法ですが、実際の現場では会議の準備や報告書作成のために退勤後も働くといった形でよく見られます。記録に残らないため公式統計には反映されませんが、日本の職場文化の中では依然として続いている慣行です。

あまり良い例ではありませんが、実は私自身も在宅勤務中に業務が終わらず、22時に退勤カードを押した後も仕事を続けたことがあります。22時以降は残業代に割増がつくため、それ以降は残業しないようにという会社の暗黙の指示がありました。その結果、忙しい時期には多くの社員が退勤処理をした後も密かに仕事を続けることがよくありました。こうした問題に対する会社の認識も徐々に変わりつつありますが、このように統計に現れないサービス残業まで考慮すると、日本の実際の労働時間は公式の数字よりさらに長いのではないかと思います。

Comments