総務省と消費者物価指数 (CPI)

●総務省

総務省は、日本の中央省庁のひとつであり、行政運営の基本構造を所管し、国の基盤となる各種統計業務を担っています。人口・経済・労働・物価など社会全般に関する基礎的な統計を作成・公表し、政策立案や学術研究、企業活動に不可欠な信頼性の高いデータを提供しています。その役割から、総務省はしばしば「日本のデータハブ」と呼ばれています。

また、総務省の下には 統計局 が設置されており、各種調査や統計の集計を担っています。ここで公表される消費者物価指数(CPI)や家計調査、雇用関連のデータは、日本経済を理解するために欠かせない基礎指標です。厚生労働省が発表する賃金統計も、総務省の物価指数を用いて実質賃金を算出しており、両機関は密接に関連しています。

●消費者物価指数 (CPI)

消費者物価指数(CPI)は、家計が実際に購入する商品やサービスの価格変動を総合的に示す指標です。簡単に言えば、「生活費がどの程度上がったか」を表す統計です。食料、衣類、住居、交通、医療など、日常生活に必要な項目を対象としており、インフレ率を測定する上で最も広く利用されています。

日本では、総務省統計局が毎月CPIを調査・公表しており、基準年(現在は2020年=100)を設定して指数形式で公開しています。この指標は、日本銀行の金融政策、政府の財政政策、企業の賃金や価格決定などに幅広く活用されています。また、厚生労働省が公表する実質賃金も、このCPIで名目賃金を補正して算出されており、賃金統計と物価統計を結びつける重要な役割を担っています。

※e-Stat(イースタット)は、日本政府の公式統計ポータルサイトであり、各府省庁が公表する様々な統計資料を一元的に確認することができます。下記のURLをクリックすると、総務省が公表している消費者物価指数(CPI)のデータを直接確認できます。

名目賃金と実質賃金

●名目賃金

名目賃金とは、労働者が実際に受け取る賃金額をそのまま示す指標です。基本給、賞与、手当などの税引前の金額が含まれ、物価変動は考慮されません。そのため、名目賃金が増えているように見えても、生活費や物価が同時に上昇していれば、生活水準の改善が必ずしも保証されるわけではありません。

例えば、前年に比べて賃金が3%上昇しても、同じ期間に物価が4%上昇した場合、名目賃金は増えたものの購買力は実際には低下しています。したがって、名目賃金は賃金水準そのものを把握するのに役立ちますが、生活水準を評価するには限界があります。

●実質賃金

実質賃金とは、名目賃金を消費者物価指数(CPI)で補正して算出した指標であり、賃金が実際にどれほどの購買力を持つかを示します。簡単に言えば、収入でどれだけの財やサービスを購入できるかを表すものであり、生活水準や経済成長の実感を理解するために欠かせない指標です。

実質賃金が上昇しているということは、物価上昇を考慮しても労働者の生活水準が改善していることを意味します。逆に実質賃金が低下している場合は、賃金が増えていても物価の上昇がそれを上回っているため、実際の生活は苦しくなる可能性があります。このため、政策決定者や企業は名目賃金だけでなく、実質賃金の変化にも注目しています。

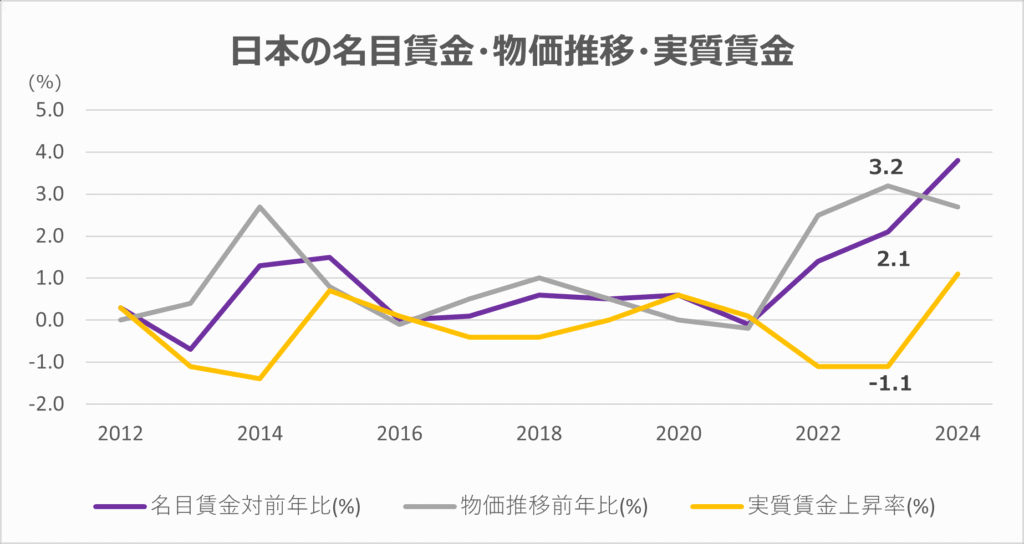

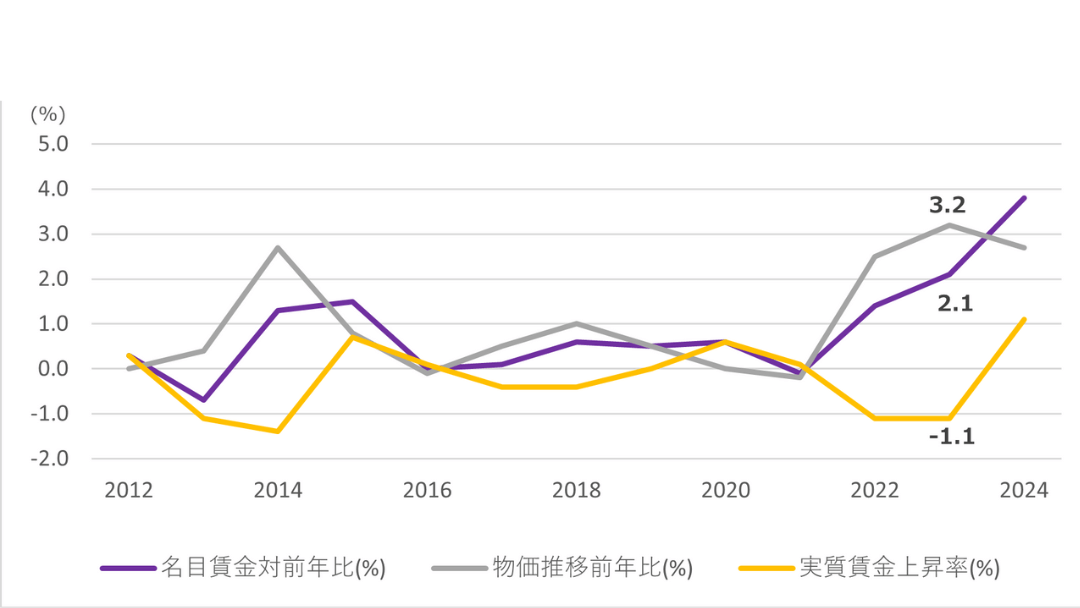

日本の名目賃金・物価推移・実質賃金

このグラフでは、厚生労働省が公表する名目賃金の前年比から、総務省統計局が公表する消費者物価の前年比を単純に差し引くことで、実質賃金の増減率を算出しました。つまり、「賃金上昇率-物価上昇率」という簡易的な算式を用いたものです。この方法は理解しやすく、全体的な流れを示すには十分ですが、あくまで近似値であることをご承知おきください。

一方、公式な実質賃金の算出方法はより精密です。厚生労働省では、実質賃金指数=(名目賃金指数 ÷ 消費者物価指数)×100 という公式を用い、基準年(例:2020年=100)を設定して指数化し、公表しています。そのため、私が算出した値と政府の公式統計値の間には多少の差異が生じる可能性があります。ただし、大まかな傾向を理解する上では、いずれの方法も有効に活用できると考えます。

このグラフは、日本における名目賃金、消費者物価、そして実質賃金の変化を一目で示しています。全体的に見ると、日本の賃金上昇率は長年あまり高くない水準にとどまっている一方で、消費者物価は世界的なパンデミックである新型コロナ以降、より大きく上昇する傾向を示しました。その結果、賃金がわずかに上昇しても物価がそれ以上に上がることで、実際の所得価値が低下し、購買力の減少がより鮮明になりました。

具体的に2023年のデータを見ると、賃金は2.1%上昇したのに対し、物価は3.2%上昇しました。つまり、名目上は給与が増えているように見えても、実質賃金はマイナスとなり、インフレを考慮すると生活水準がむしろ低下したことを意味します。

幸いにも2024年には、賃金の伸びが物価上昇を上回り、実質賃金はわずかに回復しました。しかし、日本は依然として低成長・低金利の時代にあり、この改善が一時的な反発にとどまるのか、それとも新たな傾向として定着するのかは不透明です。今後も注意深く見守る必要があります。

外国人の私が実際に体験した日本の会社の現実

私は韓国人として大阪で約10年間会社勤めをし、その間に4つの会社を経験しました。ここで述べることはあくまで私個人の経験であり、日本のすべての会社の状況を代表するものではなく、きわめて個人的で主観的な内容であることをあらかじめご了承ください。また、自分の経験だけでなく、周囲の知人の話も参考にしています。

1. 全体的に低い賃金

日本労働行政研究所によると、2025年に東京証券取引所プライム市場に上場している企業を対象に行った調査では、大学卒業(学士)の新入社員の初任給は約25万円でした。日本では税金と社会保険で約2割が控除されるため、実際の手取りは20万円程度となります。東京や大阪のような大都市で一人暮らしをする場合、この金額では貯金をするのは難しいでしょう。

2. 低い賃金上昇率

例外もありますが、多くの場合、年1回または半年ごとの人事考課を経ても賃金はわずかに上がる程度です。私の知人の中には月給が10万円上がった人もいましたが、数千円しか上がらなかったり、会社の業績が悪くて賃金が据え置きになったりしたケースも多くありました。

3. 毎年上昇する消費者物価

特にコロナ以降、日本でも毎年物価が上昇しています。賃金の上昇率が物価に追いつかなければ、実質賃金は減少します。私は毎月家計簿をつけていますが、生活水準自体はあまり変わっていないのに、数年前に比べて生活費の負担が確実に重くなっていると感じます。

4. 賞与と退職金には法的な保障がない

日本では賞与と退職金は労働基準法で保障されていません。そのため、賞与は必ず支給されるものではなく、会社の業績によって左右されることが多いです。場合によっては経営悪化を理由に全く支給されなかったり、ごくわずかな金額しか出ないこともあります。また、退職金制度を導入している会社も多くはないため、月給以外の収入を期待するのは難しいのが現状です。

Comments