厚生労働省と賃金構造基本統計調査

●厚生労働省

厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW)は、日本の中央省庁の一つであり、国民の健康と生活全般を支える重要な役割を担っています。医療、福祉、年金、雇用など幅広い分野を所管し、とりわけ労働政策においては賃金、雇用の安定、労働条件の改善といった課題に取り組んでいます。

さらに、厚生労働省は定期的に統計や調査結果を公表しており、日本社会や経済の現状を把握するための客観的で信頼性の高いデータを提供しています。これらのデータは政策立案者だけでなく、研究者、企業、一般市民にとっても重要な参考資料として広く活用されています。

●賃金構造基本統計調査

厚生労働省が毎年実施している賃金構造基本統計調査(Basic Survey on Wage Structure)は、日本の賃金統計の中でも最も重要な調査の一つです。

この調査は、職種、年齢、性別、学歴、企業規模、勤務地域などの要素ごとに労働者の賃金水準を詳細に分析しています。特に「一般労働者」と「短時間労働者」を区別して集計しているため、正規雇用と非正規雇用の賃金差や、性別・年齢による格差を具体的に把握することが可能です。

その包括的で継続的な調査結果は、日本における賃金構造の長期的な動向を分析したり、社会的な格差問題を研究する際の基礎資料として広く利用されています。

厚生労働省が定義する一般労働者

●厚生労働省統計における一般労働者

厚生労働省の統計でいう一般労働者とは、業種や職種を問わず、1か月を超える期間雇用されている賃金労働者全体を指します。ここには正社員・正職員だけでなく、契約社員や派遣労働者も含まれます。

●含まれる職種の範囲

・会社員(事務職、技術職、管理職)

・サービス業従事者

・製造業労働者

・専門職(医師、教師、研究者など)

・派遣労働者、契約社員

※つまり、産業や職種に関係なく、1か月を超えて雇用されている賃金労働者全般が一般労働者に該当します。

●除外されるケース

・雇用期間が1か月以下の短期雇用者

・時間制アルバイト・パートタイマー → 「短時間労働者」として別に集計

・自営業者、フリーランス、農林漁業従事者(自営形態) → 調査対象外

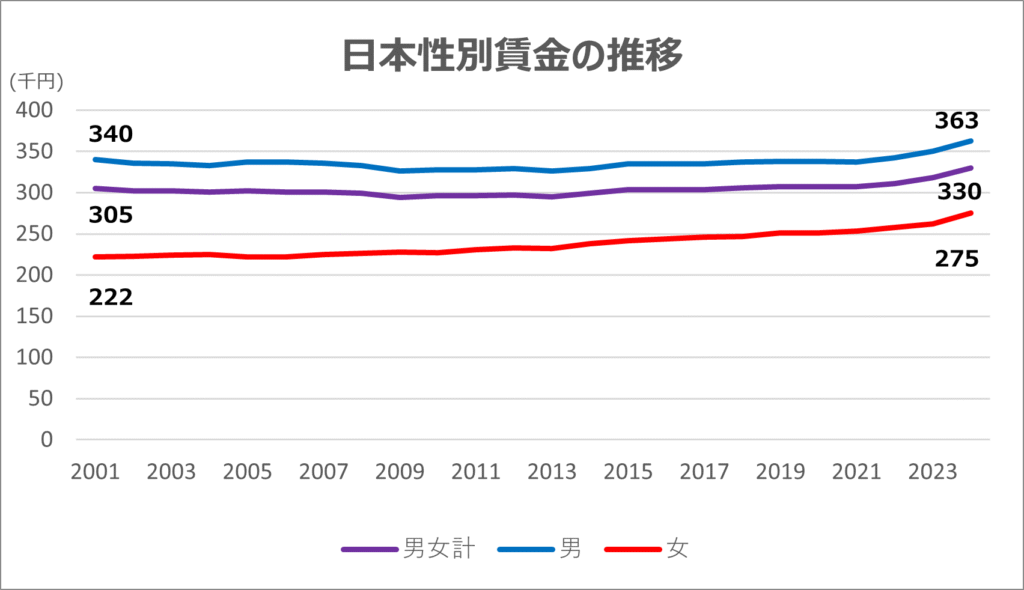

日本性別賃金の推移

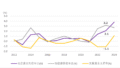

2001年と2024年のデータを比較すると、日本の一般労働者の賃金は全体として上昇傾向にあります。男女計の平均賃金は2001年の約30万5千円から2024年の約33万円へと上昇しました。同じ期間に、男性の平均賃金は約34万円から36万3千円に増加し、女性の平均賃金も約22万2千円から27万5千円へと大きく伸びました。特に女性の賃金は約24%上昇しており、男性の上昇率(約7%)を大きく上回っています。

それでもなお、男女間の賃金格差は依然として大きい状況です。2001年には女性の賃金は男性の約65%にとどまり、2024年でも75%にしか達していません。20年以上が経過したにもかかわらず、格差は解消されておらず、その改善の速度も緩やかです。

この背景には、日本社会の構造的な要因があります。伝統的に男性は外で働き、女性は家庭や育児を担うという性別役割分業が強く根付いてきました。近年では共働き世帯が増加し、女性の労働参加率も高まっていますが、出産や育児によるキャリアの中断は依然として女性の賃金水準に大きな影響を与えています。さらに、女性は正規雇用よりも非正規雇用や短時間労働といった低賃金の職に従事する割合が高く、格差が縮まりにくい構造的な問題も存在します。

もっとも、日本政府も女性の経済活動参加を促進するためにさまざまな政策を進めています。育児休業制度の改善、保育サービスの拡充、管理職に占める女性割合を増やすための取り組みなどが進展し、状況は徐々に改善しています。女性の就業率は着実に上昇しており、かつて30代を中心に就業率が急減する「M字型カーブ」も徐々に緩和されつつあります。

それでもなお、日本の男女間賃金格差はOECD平均よりも大きく、中間管理職や管理職における女性の割合が低いことは依然として大きな課題です。したがって、女性の賃金が着実に上昇しているとはいえ、男性中心の労働慣行やキャリア中断の問題が解消されない限り、賃金格差の大幅な改善には時間を要すると言えるでしょう。

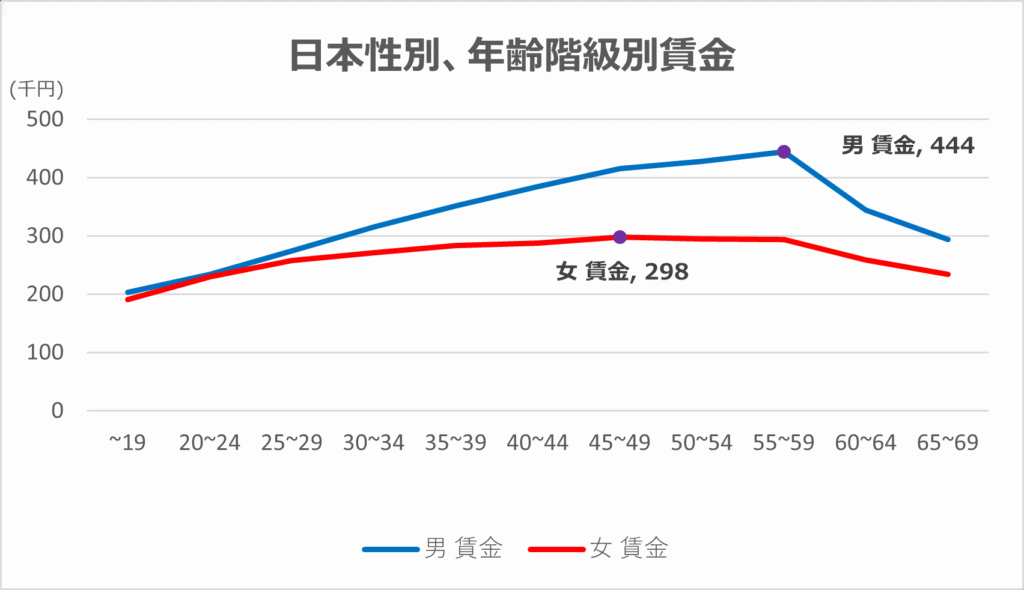

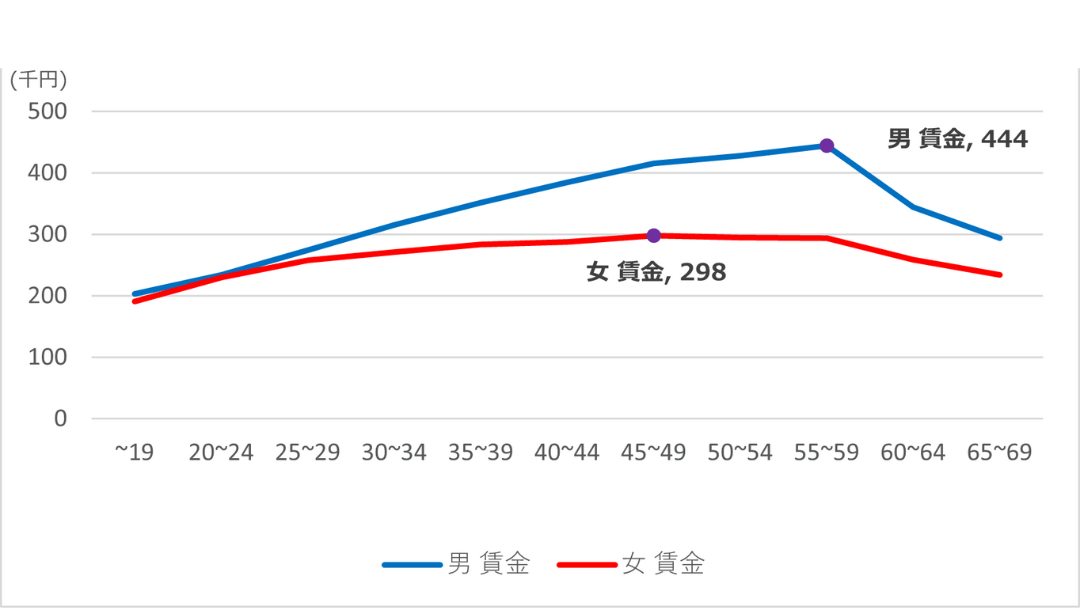

日本性別、年齢階級別賃金

年齢階級別のデータを見ると、日本の賃金構造の特徴がはっきりと表れています。

男性の場合、55〜59歳で平均賃金が約44万4千円となりピークを迎えます。これは、日本企業に伝統的に根付いている年功序列型の賃金制度を反映しており、年齢や役職が上がるにつれて給与が上昇する仕組みです。しかし、定年にあたる60歳を過ぎると賃金は急激に下がり、60〜64歳では約34万4千円、65〜69歳では約29万4千円となります。これは定年後の再雇用や非正規雇用への転換による影響と考えられます。

女性の場合、賃金カーブは比較的緩やかです。20代前半から30代後半にかけては着実に上昇しますが、40代以降はほぼ横ばいで推移します。女性の賃金の最高水準は50代前後の29万〜30万円程度であり、男性ピークの約3分の2にとどまります。そして男性と同様に、60歳以降は定年に伴い賃金が急減します。

この男女差には、日本社会の構造的要因が大きく関わっています。女性はキャリアの初期段階では男性と大きな差がありませんが、結婚・出産・育児を機にキャリアの中断や非正規雇用への転換を余儀なくされるケースが多く見られます。その結果、30代以降に男女間の格差が広がり、管理職や上級職に就く女性が少ないため、賃金上昇の機会も限られます。一方、男性は組織内で役職が上がるにつれて給与が伸びる典型的な年功型カーブをたどります。

まとめると、男女ともに50代が収入のピークであり、その後は定年により賃金が急激に減少します。しかし女性の賃金水準は男性に比べて低く、その伸びも限られており、日本における男女間賃金格差の根強さを浮き彫りにしています。

これらの統計は、日本の賃金構造に依然として根強い性別格差が存在していることを示しています。一方で、賃金水準は着実に変化しており、政策の改善や社会意識の変化と相まって、徐々に均衡が取れつつあります。日本での職場生活を理解するうえで、こうしたデータは重要な基礎知識となるでしょう。

外国人の私が実際に体験した日本の会社の現実

私は韓国人として大阪で約10年間会社勤めをし、その間に4つの会社を経験しました。ここで述べることはあくまで私個人の経験であり、日本のすべての会社の状況を代表するものではなく、きわめて個人的で主観的な内容であることをあらかじめご了承ください。また、自分の経験だけでなく、周囲の知人の話も参考にしています。

1. アルバイト・パートの約7割は女性

私は主に事務職として勤務していましたが、正社員以外のアルバイトやパートの方々は、体感として約7割が女性でした。事務職だからそう感じたのかもしれませんが、倉庫や現場業務でも女性の従業員が多く見られました。

2. 管理職の大半は男性

日本は昔から男性中心の社会であり、近年は意識がかなり変わってきたとはいえ、私が経験した会社の管理職はほとんどが男性でした。もちろん性別だけで昇進が決まるわけではありませんが、多くの場合、男性が先に昇進し、年齢や扶養家族の有無といった要素が考慮されるように感じました。

3. 役員はほぼ男性

残念ながら、私が勤めた会社では女性役員に出会ったことがありませんでした。能力やキャリアのある女性は自然に管理職まで昇進することもありますが、役員まで昇進する例は少ないように思います。

4. 年功序列制度

年功序列制度とは、年齢や勤続年数に応じて給与が上がる日本の伝統的な賃金体系を指します。前述の管理職のケースとも関連しますが、個人の能力や実績よりも、年齢や勤続年数に応じて給与が上がる場合が多いです。一つの会社で長く働けば、その経験やキャリアには大きな意味があるかもしれませんが、それが本当に個人の能力や成果を正しく評価しているのかについては、やや疑問に思うところもあります。

Comments